„Kairouan“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

K hat „Qairawān“ nach „Altstadt von Kairouan“ verschoben: siehe Disk mit Benutzer:Fairfis |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Dieser Artikel|erläutert die Stadt Qairawān, für das |

{{Dieser Artikel|erläutert die Stadt Qairawān, für das gleichnamige Gouvernorat siehe [[Kairouan (Gouvernorat)]].}} |

||

{{Coordinate |article=/|map=right|mapsize=150|NS=35/40/35/N |EW=10/6/6/E |type=city |pop=117903 |region=TN-41}} |

{{Coordinate |article=/|map=right|mapsize=150|NS=35/40/35/N |EW=10/6/6/E |type=city |pop=117903 |region=TN-41}} |

||

''' |

Die '''Altstadt von Kairouan''', mit ihren gemäß orientalischer Tradition nach Zünften geordneten Märkten, ihren [[Moschee]]n und anderen [[Sakralbau]]ten, steht seit 1988 auf der [[UNESCO]]-Liste des [[Weltkulturerbe]]. Gemäß Beschluss der „Islamic Educational, Scientific and Cultural Organisation“ (ISESCO), einer Unterorganisation der [[Islamische Weltliga|Islamischen Weltliga]] ist Kairouan „Hauptstadt der islamischen Kultur 2009“. Kairouan ({{arS|القيروان|d=al-Qairawān}})ist eine Stadt in [[Tunesien]] mit 117.903 Einwohnern (2004). Sie liegt 150 km südwestlich von [[Tunis]], 50 km westlich von [[Sousse]] und ist Hauptstadt des [[Kairouan (Gouvernorat)|gleichnamigen Gouvernorats]] {{arF|ولاية القيروان |w=wilayat Kairouan |d=wilāyat al-Qairawān}}. |

||

| ⚫ | |||

Mit der Altstadt und ihren gemäß orientalischer Tradition nach Zünften geordneten Märkten, mit ihren [[Moschee]]n und anderen [[Sakralbau]]ten steht Qairawān seit 1988 auf der [[UNESCO]]-Liste des [[Weltkulturerbe]]. Gemäß Beschluss der „Islamic Educational, Scientific and Cultural Organisation“ (ISESCO), einer Unterorganisation der [[Islamische Weltliga|Islamischen Weltliga]] ist Kairouan „Hauptstadt der islamischen Kultur 2009“. |

|||

== Geschichte == |

== Geschichte == |

||

| Zeile 16: | Zeile 12: | ||

In diese Zeit fällt die Eroberung der Stadt durch den [[Ibaditen]] [[Abu Yazid]], der zwischen 944-946 mit Unterstützung der sunnitischen Bevölkerung der Stadt die Hegemonie der Fatimiden kurzfristig unterbrechen konnte. |

In diese Zeit fällt die Eroberung der Stadt durch den [[Ibaditen]] [[Abu Yazid]], der zwischen 944-946 mit Unterstützung der sunnitischen Bevölkerung der Stadt die Hegemonie der Fatimiden kurzfristig unterbrechen konnte. |

||

Mitte des 10. Jahrhunderts hatte Qairawān mehr als hunderttausend Einwohner. Die aus den umliegenden Bergen abgeführten Kanäle mit zahlreichen Zisternen in der Stadt und unter der Hauptmoschee sicherten die Wasserversorgung. Die großen Wasserreservoirs aus der Aghlabidenzeit sind heute noch erhalten. Nach dem endgültigen Abzug der Fatimiden übernahm die fatimidischen Vasallendynastie, die [[Ziriden]], die Macht über [[Ifriqiya]]. Unter ihrem bekanntesten Herrscher [[Al-Mu’izz ibn Badis az-Ziri]] (1016–1062), der sich um die Gunst der sunnitischen Bevölkerung bemühte, erlebte die Stadt ihre letzte Blüte in ihrer Geschichte. Im Jahre 1054 überfielen die Beduinenstämme der [[Banu Hilal]] und [[Banu Sulaim]] als eine von den Fatimiden Kairos beauftragte Strafexpedition gegen die abtrünnigen Ziriden die Stadt und zerstörten sie nahezu vollständig. 1057 floh al-Muʿizz nach al-Mahdiya und gab Qairawān und seine Umgebung der Plünderung frei. Durch den Aufstieg der Küstenstädte, vor allem [[Tunis]], unter den [[Hafsiden]] verlor die Stadt immer mehr an Bedeutung. |

Mitte des 10. Jahrhunderts hatte Qairawān mehr als hunderttausend Einwohner. Die aus den umliegenden Bergen abgeführten Kanäle mit zahlreichen Zisternen in der Stadt und unter der Hauptmoschee sicherten die Wasserversorgung. Die großen Wasserreservoirs aus der Aghlabidenzeit sind heute noch erhalten. Nach dem endgültigen Abzug der Fatimiden übernahm die fatimidischen Vasallendynastie, die [[Ziriden]], die Macht über [[Ifriqiya]]. Unter ihrem bekanntesten Herrscher [[Al-Mu’izz ibn Badis az-Ziri]] (1016–1062), der sich um die Gunst der sunnitischen Bevölkerung bemühte, erlebte die Stadt ihre letzte Blüte in ihrer Geschichte. Im Jahre 1054 überfielen die Beduinenstämme der [[Banu Hilal]] und [[Banu Sulaim]] als eine von den Fatimiden Kairos beauftragte Strafexpedition gegen die abtrünnigen Ziriden die Stadt und zerstörten sie nahezu vollständig. 1057 floh al-Muʿizz nach al-Mahdiya und gab Qairawān und seine Umgebung der Plünderung frei. Durch den Aufstieg der Küstenstädte, vor allem [[Tunis]], unter den [[Hafsiden]] verlor die Stadt immer mehr an Bedeutung. |

||

| ⚫ | |||

== Bauwerke == |

== Bauwerke == |

||

Version vom 10. September 2009, 17:35 Uhr

Koordinaten: 35° 41′ N, 10° 6′ O

Die Altstadt von Kairouan, mit ihren gemäß orientalischer Tradition nach Zünften geordneten Märkten, ihren Moscheen und anderen Sakralbauten, steht seit 1988 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbe. Gemäß Beschluss der „Islamic Educational, Scientific and Cultural Organisation“ (ISESCO), einer Unterorganisation der Islamischen Weltliga ist Kairouan „Hauptstadt der islamischen Kultur 2009“. Kairouan (arabisch القيروان, DMG al-Qairawān)ist eine Stadt in Tunesien mit 117.903 Einwohnern (2004). Sie liegt 150 km südwestlich von Tunis, 50 km westlich von Sousse und ist Hauptstadt des gleichnamigen Gouvernorats wilayat Kairouan / ولاية القيروان / wilāyat al-Qairawān.

Geschichte

Die Stadt wurde um 670 von den muslimischen Arabern unter ʿUqba ibn Nāfiʿ als Stützpunkt für die Eroberung Nordafrikas gegründet. Da die Flotte von Byzanz das Mittelmeer beherrschte, erfolgte die Gründung im sicheren Landesinneren. Qairawān entwickelte sich bald zum Zentrum der arabischen Kultur und des Islam in Nordafrika. Die Stadt spielte auch bei der Arabisierung der Berber und der Lateinsprecher im Maghreb eine bedeutende Rolle.

Qairawān war Hauptsitz der arabischen Statthalter von Ifriqiya und später die Hauptstadt der Aghlabiden. Im Jahre 909 übernahmen die ismailitischen Schiiten, die Fatimiden unter der Führung von Abu Abd Allah asch-Schi'i die Macht in Ifriqiya und machten Kairouan zu ihrer Residenz. Die religiös-ethnischen Spannungen mit der streng sunnitischen Bevölkerung der Stadt zwangen sie allerdings, ihre Machtposition in der von ihnen gegründeten Hauptstadt al-Mahdiya an der östlichen Meeresküste auszubauen, um von dort aus das Zentrum des fatimidischen Kalifats gegen 972–973 nach Kairo (al-Qāhira = „die Siegreiche“) zu verlagern. In diese Zeit fällt die Eroberung der Stadt durch den Ibaditen Abu Yazid, der zwischen 944-946 mit Unterstützung der sunnitischen Bevölkerung der Stadt die Hegemonie der Fatimiden kurzfristig unterbrechen konnte. Mitte des 10. Jahrhunderts hatte Qairawān mehr als hunderttausend Einwohner. Die aus den umliegenden Bergen abgeführten Kanäle mit zahlreichen Zisternen in der Stadt und unter der Hauptmoschee sicherten die Wasserversorgung. Die großen Wasserreservoirs aus der Aghlabidenzeit sind heute noch erhalten. Nach dem endgültigen Abzug der Fatimiden übernahm die fatimidischen Vasallendynastie, die Ziriden, die Macht über Ifriqiya. Unter ihrem bekanntesten Herrscher Al-Mu’izz ibn Badis az-Ziri (1016–1062), der sich um die Gunst der sunnitischen Bevölkerung bemühte, erlebte die Stadt ihre letzte Blüte in ihrer Geschichte. Im Jahre 1054 überfielen die Beduinenstämme der Banu Hilal und Banu Sulaim als eine von den Fatimiden Kairos beauftragte Strafexpedition gegen die abtrünnigen Ziriden die Stadt und zerstörten sie nahezu vollständig. 1057 floh al-Muʿizz nach al-Mahdiya und gab Qairawān und seine Umgebung der Plünderung frei. Durch den Aufstieg der Küstenstädte, vor allem Tunis, unter den Hafsiden verlor die Stadt immer mehr an Bedeutung.

Bis zum 11. Jahrhundert war die Stadt ein wichtiges islamisches Zentrum in Nordafrika (Ifriqiya).

Bauwerke

Hauptmoschee von Qairawān

Die Hauptmoschee (auch: Die große Moschee von Qairawān; Sīdī ʿOqba-Moschee), al-Dschāmiʿ al-kabīr , Dschāmiʿ ʿUqba ibn Nāfiʿ / الجامع الكبير , جامع عقبة بن نافع / al-Ǧāmiʿ al-kabīr, Ǧāmiʿ ʿUqba b. Nāfiʿ heute noch das Wahrzeichen der Stadt, ist bereits gegen 670 vom Eroberer Nordafrikas ʿUqba ibn Nāfiʿ neben dem Lagerplatz des muslimischen Heeres gegründet worden. Das Gründungsdatum ist unbekannt und ein solches wird auch von den nordafrikanischen Lokalhistorikern nicht genannt. Legendenhaftigen Berichten zufolge soll ʿUqba b. Nāfiʿ in der Nähe des heutigen Mihrabs ein Gebiet „abgesteckt“ (ichtaṭṭa)[1] und nach einem Traum die Gebetsrichtung auf dem Lagerplatz bestimmt haben.[2]

Nach der Eroberung von Karthago (697-698) durch die Araber ließ der Feldherr Ḥassān ibn Nuʿmān[3] die ʿUqba-Moschee mit Spolien aus Karthago wiederherrichten.[4] Der Lokalhistoriker Abū Bakr al-Mālikī[5] datiert den Beginn der Arbeiten auf Oktober 703.[6] Die wesentlichsten Erweiterungen fanden mit Rückgriff auf das antike Baumaterial unter den Aghlabiden statt, wodurch die gegenwärtige Struktur, die Säulenhierarchie und Farbenschemen der Spolien im Betsaal bestimmt wurden.[7]

Der Betsaal wird von zwei Rippenuppeln gekrönt: eine ist über dem mihrab an der qibla-Wand, am ältesten baulichen Teil überhaupt, angeordnet, die andere weist zum großen Innenhof hin, die bei der Erweiterung der Moschee über einer Galerie mit Hufeisenbögen geschaffen wurde. Der Betsaal besteht aus siebzehn Längsschiffen, sieben Nischen und einem Querschiff. Das mittlere Längsschiff führt zum Mihrab, der die Form einer halb-zylindrischen Nische hat. Am Mittelschiff und in den Querbogenreihen dominieren die runden, ungebrochenen Hufeisenbögen. [8]

Unmittelbar neben dem Mihrab steht das wohl älteste, im Original erhaltene minbar, die elfstufige Kanzel der Moschee. Die Seitenwände sind in den Jahren 862–863 mit kunstvollen Schnitzereien aus importiertem Zedernholz in Kassettenform errichtet worden. Unter den Aghlabiden wird die Erweiterung der Moschee vor allem Ziyadat Allah I. (817–838) und Abu Ibrahim Ahmad (856–863) zugeschrieben.[9] Ibn Nadschi († 1433),[10] der in seiner Zeit bekannteste Lokalhistoriker und Prediger (Chatib), berichtet, dass der Mihrab seine endgültige Form unter Abū Ibrāhīm erhielt.[11] In der Mitte der mit Marmor verkleideten Gebetsnische verläuft in kufischer Schrift die Koransure Al-Ichlas mit anschließender Nennung des Propheten: Mohammed „ist der Gesandte Gottes“ nebst Eulogie - ganz nach dem Vorbild der Inneninschrift am Felsendom von Jerusalem.[12] Die Festlegung der Gebetsrichtung geht auf das 7. Jahrhundert zurück und weicht von der geographisch korrekten Richtung um 31 Grad ab. Durch die kunstvolle Marmorverkleidung durch Lüsterkeramik der Originalnische aus der Zeit des ʿUqba ibn Nāfiʿ unter den Aghlabiden hat man die Qibla nicht verändert. [13] Der Frontbogen der Vormihrabkuppel mit seinen Stützen aus rotem Porphyr wirkt wie eine Art Triumphbogen; dieses Material war „in der Antike Ausdruck herrscherlicher Macht und Würde.“[14]

Auch die Erweiterung des Betsaals um ein weiteres Schiff mit einer neuen Kuppel in Richtung Innenhof wird Abū Ibrāhīm Aḥmad zugeschrieben.

Unmittelbar neben dem Minbar errichtete dann der oben genannte Ziridenherrscher Al-Muʿizz ibn Bādis az-Zīrī (regiert von 1016 bis 1062) die Maqsura, den Sitz des Herrschers in der Moschee, mit einem Sonderzugang an der Qiblawand, genannt Bāb al-Imām. Die dekorative Holzkonstruktion mit der Gründungsinschrift [15] gehört zu den schönsten Zeugnissen der islamischen Kunst. [16] Sie ist, gemäß einer weiteren Inschrift, im Jahre 1624 renoviert worden.[17]

Das massive, zweimal erweiterte, nunmehr dreistöckige Minarett steht gegenüber dem Betsaal an der Nordwand des Moscheehofes und erinnert seiner Form nach an einen Wehrturm mit Schießschachten. Ursprünglich hatte die Moschee kein Minarett; seine Gründung geht auf die Regierungszeit des Umayyaden-Kalifen Hischam ibn Abd al-Malik (regiert von 724 bis 743) zurück und ist somit um hundert Jahre vor dem Ausbau des gegenüberliegenden Betsaals unter Ziyadat Allah entstanden. [18] Diese nach Norden ausgerichtete Erweiterung der Anlage beschreibt der wohl wichtigste Geograph seiner Zeit Abū ʿUbaid al-Bakrī († 1094) mit Wirkungskreis Sevilla und Córdoba im 11. Jahrhundert[19] und datiert die Arbeiten auf die Zeit eines Statthalters des Kalifen[20] Im Jahre 774, unter dem Statthalter der Abbasiden Yazīd ibn Ḥātim, [21] ist die Anlage mit Ausnahme des Minaretts und des Mihrabs zerstört und neu errichtet worden.[22]

Eine umfangreiche Renovierung des Sakralbaus unternahmen die Hafsiden im Jahre 1294, wobei die Portale neu abgestützt wurden und die seitlichen Galerien neue Bögen mit Säulenpaaren - ebenfalls als Spolien - erhielten. In jener Zeit entstanden auch neue Tore an der Ostwand, die in originalen Bauinschriften dokumentiert sind: das Tor Lalla Rīḥāna, benannt nach einer Lokalpatronin, und das Bāb al-Māʾ (Das Wassertor)[23] Das erstere ist 1316 nach aghlabidischem Vorbild mit einer von antiken Säulen getragenen Rippenkuppel versehen worden.[24]

Trotz mehrfacher Veränderungsmaßnahmen zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert ist der alte Kern der Hauptmoschee aus der Zeit der Aghlabiden in seiner ursprünglichen Form heute noch erhalten. Der zentral angelegte Haupteingangstor aus Holz zum Betsaal, genannt Bāb al-bahū, abgeleitet aus al-bāb al-bahīy, das prächtige Tor, ist 1828-1829 erneuert worden. Die Arbeiten sind am oberen Fries schriftlich dokumentiert und das Datum in einem Chronogramm festgehalten. Der Text beginnt nach der Basmala mit einem Koranzitat; (Sure 22, Vers 77)[25] im Text wird die Moschee als Dschāmiʿ der Gefährten des Propheten Mohammed genannt.[26]

In ihrer endgültigen Größe ist die Moschee im Süden 173 Fuß und 8 Zoll, an der Westseite 219 Fuß und 10 Zoll, an der Nordseite 164 Fuß und 10 Zoll, an der Ostseite 220 Fuß und 1 Zoll.[27] Sie gehört architektonisch zum Typ der Hofmoschee und gilt als frühestes Beispiel des T-Typs (Betsaal mit gegenüber stehendem Minarett) in der Moscheearchitektur.[28] Der asymetrische Innenhof war bis ins 19. Jahrhundert hinein mit Keramikfliesen ausgelegt; die heutige Bodenbedeckung aus gelben und weißen, nur grob geschliffenen Marmorquadern entstand am Ende des 19. Jahrhunderts.[29] Unter dieser Bedeckung befinden sich mehrere Zisternen, die vor allem vom Dach der Galerien mit Regenwasser gespeist werden. Ein Randstein mit Seilspuren, hergestellt aus einem antiken Kapitell, dient als Öffnung zum Wasserreservoir.[30]

Nach der Vermessung der Spolienanordnung des Betsaales durch den Bauforscher und Kunsthistoriker Christian Ewert und nach der Entschlüsselung der Konstraste der Farben und Materialien der Säulen am Mittelschiff und an den angrenzenden Seitenschiffen ist festgestellt worden, daß die Verbindungen der miteinander verwandten Säulen in diesem zentralen Vormihrabbereich die geometrische Grundrißfigur eines exzentrischen Achtecks ergeben.[31] Nur fünf Jahre vor dieser ersten Bauphase unter den Aghlabiden - im Jahre 831 - schenkte der Abbasiden-Kalif al-Ma'mun dem Felsendom besondere Aufmerksamkeit: in der äußeren Umgangsarkade ließ er das Baudatum ändern und den Namen des Bauherrn Abd al-Malik ibn Marwan löschen und durch seinen eigenen Namen ersetzen. Das ursprüngliche Baudatum in der umlaufenden Hauptinschrift blieb erhalten.

Christian Ewert neigt dazu, in dieser Säulenhierarchie der Hauptmoschee eine verschlüsselte Einbeziehung des achteckigen Felsendoms durch die Aghlabiden zu sehen, die in Nordafrika zwar politisch weitgehend unabhängig regierten, ihre Bindungen an das Kalifat von Bagdad jedoch nicht vernachlässigten. Hierfür spricht die Tatsache, daß die Gründungsinschrift an der Vormihrabkuppel der Hauptmoschee von Tunis den Namen des Abbasidenkalifen al-Musta'in bi-llah, nicht aber den Namen des sghlabidischen Erbauers.[32]

„So wie der Felsendom durch Übernahme des frühchristlich-byzantinischen Zentralbautyps die geistige Landnahme im ehemals christlichen Osten vor Augen rückt, könnte Qairawān, die erste bedeutende Stätte des Westislam, sich nun bei der anspruchsvollen Neufassung in der geistigen-religiösen Blütezeit der Aġlabiden dieses bereits hochberühmte ostislamische Wallfahrtsziel mit gleicher oder vergleichbarer Absicht abbildend angeeignet haben.“

Guy de Maupassant über die Hauptmoschee

Guy de Maupassant beschrieb die Hauptmoschee mit folgenden Worten[33]:

„Ich kenne auf der ganzen Welt nur drei religiöse Gebäude, die mir einen so überraschenden und überwältigenden Eindruck gemacht haben wie dieses barbarische, verblüffende Bauwerk: der Mont-Saint-Michel, San Marco in Venedig und die Palatinische Kapelle in Palermo. (...) Hier ist es ganz anders. Ein umherirrendes Volk von Fanatikern, das kaum fähig ist, Mauern zu bauen, das in ein mit Ruinen der Vorgänger bedecktes Land gekommen ist, hat hier alles zusammengeschleppt, was ihm am schönsten erschien und - von einer sublimen Eingebung getrieben - nun seinerseits aus diesen Trümmern in gleichem Stil und gleicher Anordnung eine Wohnung für seinen Gott errichtet, eine Behausung aus Stücken zusammengebaut, die einstürzenden Städten entrissen wurden, aber genauso vollkommen und prächtig wie die reinsten Entwürfe der größten Steinmetze.“

„Vor uns ragt ein Tempel von riesenhaften Ausmaßen wie ein heiliger Wald, denn hundertachtzig Säulen aus Onyx, Porphyr und Marmor tragen die Gewölbe von siebzehn Schiffen, die zu den siebzehn Toren gehören.“

Moschee des Mohammed b. Khairun

Die „Drei-Tore-Moschee“ مسجد ثلاثة أبواب / masǧid ṯalāṯati abwāb, im Volksmund: „talat biban“ in der Altstadt, zwischen dem Markt der Wollhändler und der südlichen Stadtmauer, von Lokalhistorikern und in Reiseberichten ursprünglich als die „Moschee des Mohammed b. Khairun“, مسجد محمد بن خيرون / masǧid Muḥammad b. Ḫairūn genannt[34], ist mit ihrer dekorativen Fassade eines der schönsten Beispiele islamischer Baukunst.[35]

Der andalusische Historiker Ibn 'Idhari berichtet in seiner Geschichte des Maghrib im 14. Jahrhundert über die Moscheegründung wie folgt:

„Im Jahre 252 der Hidschra (= 866) errichtete Muhammed b. Khairūn al-Andalusī al-Maʿāfirī in Qairawān die nach ihm benannte ehrwürdige Moschee, erbaut aus gebrannten Ziegeln, Gips und Marmor, und ließ in ihr Zisternen anlegen.“

Die Fassade mit rund sieben Metern Höhe wird von drei Inschriften [36] verziert, von denen die erste ein Koranzitat ist (Sure 33, Vers 70–71)[37]:

„Im Namen des barmherzigen und gütigen Gottes. Ihr Gläubigen! Fürchtet Gott und sagt, was recht ist, dann lässt er euch auch eure Werke gedeihen und vergibt euch eure Schuld! Wer Gott gehorcht (und seinem Gesandten, erhält paradiesischen Lohn und) hat damit großes Glück gewonnen.)“

Der obige Korantext erscheint auch auf dem Zwischengesims im Erweiterungsbau von al-Hakam II., regiert zwischen 962-966 in Córdoba in der Hauptmoschee erhalten. [38] Es ist denkbar, dass die Anbringung dieses Koranverses an der Hauptmoschee von Córdoba auf die Kairouaner Fassade als Muster zurückzuführen ist. [39]

Im zweiten Schriftfries steht die Gründungsinschrift:

„Im Namen des barmherzigen und gütigen Gottes. Gott allein steht die Entscheidung zu. So war es von jeher und so wird es immer sein. Muhammed b. Khairūn al-Maʿāfirī al-Andalusī ordnete den Bau dieser Moschee an, um Gottes Huld zu erlangen und in der Hoffnung auf seine Vergebung und Barmherzigkeit, im Jahre zweihundertzweiundfünfzig.“

Die Stiftung von Moscheen gilt im Islam als ein sehr verdienstvolles Werk - lässt man doch den Propheten in den großen Hadithsammlungen wie folgt sprechen[40]:

„Wer eine Moschee baut, dem baut Gott ein Haus im Paradies“

Die dritte Inschrift informiert über die Renovierung der Moschee:

„Preis sei Gott für Seine Wohltaten. Möge Gott unseren Herrn Muhammed segnen. Das Gebäude dieser gesegneten Moschee wurde erneuert im Jahre achthundertvierundvierzig (~ 1440–1441). Wir preisen Gott und wir beten für unseren Herrn Muhammed und seiner Familie. [41]“

Ursprünglich hatte die Moschee kein Minarett. Wahrscheinlich während der Restaurierungsarbeiten unter den Hafsiden hat man neben der Ostarkade der Fassade ein kleines Minarett im Stil der Zeit hinzugefügt, wodurch die letzten Buchstaben der ersten beiden Inschriften (auf dem Foto links) beschädigt worden sind. Auf das Minarett gelangt man vom Betsaal aus über eine schmale Treppe, die die Symmetrie des Innenraumes unterbricht. Es ist in drei Geschosse mit Lichtöffnungen gegliedert und hat eine Gesamthöhe von nur 11,5 m. [42]

Der Betsaal mit drei Schiffen parallel zur Qibla-Wand, den man durch drei nebeneinander angereihte Tore betreten kann, ist nur 9 x 8,60 m groß, wobei die Decke von vier Stützen aus Marmor mit antiken Kapitellen getragen wird. Der Mihrab-bogen wird von einem Hufeisenbogen mit einer Scheitelhöhe von insg. 2,60 m gebildet. Die Zisterne, ein Randstein mit Seilspuren und einem gewölbten Abstellplatz für den Tonkrug, befindet sich neben der von zwei Säulen flankierten Gebetsnische. Sie wird vom Moscheedach mit Regenwasser gespeist.[43]

Die Moschee hat weder eine Kanzel (minbar) noch einen Hof. Man nimmt allerdings an, dass der reich geschmückten Fassade eine Musalla angegliedert war - wie dies bei der kleinen Bu Fatata-Moschee in Sousse der Fall ist.[44]

Die Fassade nimmt mit ihrer alten, aus der Aghlabidenzeit stammenden Ornamentik und mit ihren frühen Inschriften eine besondere Stellung in der islamischen Baukunst ein. Die gesamte Anlage ist wahrscheinlich als Familienstiftung für private Zwecke errichten worden. Vom Moscheegründer Muhammad ibn Khairūn al-Maʿāfirī al-Andalusī ist nichts bekannt. Er kam wahrscheinlich als Kaufmann aus dem islamischen Spanien in der Aghlabiden-Zeit nach Kairouan, wo man Grabsteine mehrerer Familienangehörigen gefunden hat.[45]Den Sohn des Stifters, den Rechtsgelehrten (Faqih) Muhammad ibn Muhammad ibn Khairūn nennen die nordafrikanischen Lokalhistoriker unter den „Märtyrern des Glaubens“.[46] Er hat sich in Qairawān durch die Verbreitung der Lehre der Zahiriten einen Namen gemacht.[47] Im Jahre 914, unter der Herrschaft der Fatimiden, wurde er wegen seines Widerstandes gegen die Schia auf Befehl des fatimidischen Stadtpräfekten von schwarzen Sklaven zu Tode getrampelt. [48] Sein Grabstein ist bekannt. [49]

Grab des Prophetengefährten

Die Grabanlage مقام أبي زمعة البلوي / maqām Abī Zamʿa al-Balawī liegt außerhalb der Stadtmauer im Stadtteil al-Balawiya, wo der Lokalheilige Qairawāns, ein gewisser Abū Zamʿa al-Balawī, ein Gefährte des Propheten, verehrt wird. Der Legende nach soll er drei Barthaare des Propheten Mohammed bei sich getragen haben; daher die Bezeichnung der Anlage als „Barbiermoschee“. Er soll bereits während des Kalifats von Uthman ibn Affan an den ersten arabischen Feldzügen in Nordafrika teilgenommen haben und im Jahre 654-655 in einer näher nicht identifizierbaren Schlacht gefallen und in der Region von Qairawān, die erst Jahrzehnte später besiedelt wurde, beigesetzt worden sein.[50]

Bereits im 10. Jahrhundert berichten Lokalhistoriker de Stadt darüber, dass Bewohner der Stadt an dieser Stelle ein Grab mit einem unversehrten Leichnam gefunden haben sollen. Die Stelle wird wohl als Produkt des islamischen Volksglaubens zu betrachten sein.

In der Stadtgeschichte von Qairawān verbindet man diesen Prophetengefährten mit einem angeblichen Spruch des Propheten, den u.a. at-Tirmidhi überliefert. Der Prophet soll vorausgesagt haben:

„Jeder meiner Gefährten, der in einem Land stirbt, wird am Tage der Auferstehung als Anführer und Licht für die Menschen (jenes Landes) (von Gott) gesandt. [51]“

Zum Grab (maqām) gelangt man durch einen großen Innenhof und einen mit Wandfliesen reich geschmückten Korridor im türkischen Stil. Erst im 17. Jahrhundert ließ man eine Kuppel über dem Grab errichten und den Innenhof mit einer kleinen Koranschule und mit Räumlichkeiten (ṣaumaʿa) für die Grabbesucher erweitern. [52] Diese Trakte sind zu Beginn der 1990er Jahre renoviert worden und sind heute auch für Touristen zugänglich.

Andere islamische Bauten

Im alten Stadtkern sind mehrere Moscheen, auch ohne Minarette, als Betsäle erhalten, die von den Einwohnern der jeweiligen Quartiere aufgesucht werden. [53]

- Die älteste Moschee ist wahrscheinlich die Moschee der Al-Ansar, مسجد الأنصار / masǧid al-anṣār die, der Lokalgeschichte Kairouans zufolge, der Prophetengefährte Ruwaifiʿ ibn Thābit al-Anṣārī im Jahre 667 gegründet haben soll. Die Gründung dieser kleinen Hofmoschee mit einem offenen Betsaal und archaischem Mihrab konnte durch archäologische Funde bisher nicht bestätigt werden. Die Anlage ist im Jahre 1650 renoviert worden.[54] Der Lokalhistoriker al-Dabbagh (†1296)[55] berichtet, dass die Moschee unter den segensuchenden Muslimen sehr beliebt war; Händeabdrücke aus Lehm an der weißen Außenmauer bestätigen diesen im Volksislam üblichen Kult bis in die Gegenwart hinein.[56]

- Die Zaitūna-Moschee مسجد الزيتونة / masǧid az-zaitūna / ‚Olivenbaum-Moschee‘. Der Überlieferung nach soll die Moschee Ismāʿīl ibn ʿUbaid von den medinensischen Ansār im Jahre 710 gegründet haben. Die Kairouaner benutzten die Moschee während Umbauarbeiten der Hauptmoschee. [57]

- Die Moschee von al-Ḥubulī مسجد الحبلي / masǧid al-Ḥubulī. Sie befindet sich in der Nähe des Nordtors der Stadt (Bāb Tūnis) und trägt den Namen ihres Gründers Abū ʿAbd ar-Raḥmān al-Ḥubulī († 718),[58] der angeblich auf dem Friedhof der Quraisch in Kairouan beigesetzt wurde.[59] Der Lokalhistoriker Abū Bakr al-Mālikī, der die Zerstörung der Stadt im Jahre 1057 durch die Banū Hilāl erlebte, berichtet, dass al-Ḥubulī im Auftrag von ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz nach Nordafrika kam und dass sein Grab in der Nähe vom Bāb Tūnis noch zu seiner Zeit bekannt war. [60]

- Die Grabanlage von Sīdī ʿUmar ʿAbbāda مقام سيدي عمر عبادة / maqām Sīdī ʿUmar ʿAbbāda, im Volksmund: Āmor Abbāda. Die mit sieben Kuppeln gekrönte Grabanlage außerhalb der Stadtmauer ist im Jahr 1872 fertiggestellt worden. Sie ist dem Qairawāner Schmied ʿUmar ibn Sālim ibn ʿUmar al-ʿAyyārī († 1855-1856) gewidmet, dessen Haus, in dem er beigesetzt wurde, nach seinem Tod erweitert und als Museum mit Exponaten aus seinem Besitz, darunter Werkzeuge, Waffen und Haushaltsgegenstände, eingerichtet wurde. Im islamischen Volksglauben gilt er bis in die Gegenwart hinein als Heilbringer, dessen Grab über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt ist und besucht wird.[61]

- Der Rūṭa-Brunnen بئر روطة , بئر بروطة / biʾr Rūṭa, biʾr Barrūṭa. Der Brunnen befindet sich in einem mit Kuppeln verzierten Haus in der Altstad. Er gilt zwar als die älteste Brunnenanlage der Stadt, wird aber erst im frühen 11. Jahrhundert in Schriften der Lokalhistoriker genannt. Die Anlage soll Harthama ibn Aʿyan (hingerichtet im Juni 816),[62] der Statthalter der Abbasiden in Nordafrika, gegen 796 in der Nähe des heute noch bestehenden Sonntagsmarktes (sūq al-aḥad) errichtet haben. Gemäß einer Inschrift ist die Anlage im Jahre 1690 erneuert worden.[63]

Friedhof der Awlād Farḥān

An der nordwestlichen Stadtmauer, hinter dem Minarett der Hauptmoschee, befindet sich der Friedhof einer nur wenig bekannten tunesischen Sippe der Awlād Farḥān مقبرة أولاد فرحان / maqbarat Awlād Farḥān, der Nachkommen von Farḥān, mit zum Teil bizarren, für islamische Friedhöfe ungewöhnlichen Grabanlagen. Einige von ihnen sind als Doppelgräber mit einer niedrigen Mauer umrandet und sind die Ruhestätten von Schutzpatronen der Sippe. An der Grabsteinspitze ist „Allah“ aus Lehm aufgetragen.

Die Sippenmitglieder leben heute in verschiedenen Regionen Tunesiens, bestatten aber ihre Verstorbenen auf diesem Friedhof an der Stadtmauer. Am Todestag von Angehörigen und an bestimmten Feiertagen werden in den kleinen, in die Grabsteine eingelassenen Nischen Kerzen angezündet.

Moscheebibliothek von Qairawān

Die französischen Orientalisten Octave Houdas und R. Basset erwähnten in ihrem Bericht über ihre Mission scientifique en Tunisie in der Zeitschrift Bulletin de Correspondance Africaine (Bd. 1) im Jahre 1882 eine Handschriftensammlung in der Hauptmoschee von Qairawān, die sie in einem geschlossenen Raum neben dem mihrab gesehen haben. Im Jahre 1897 berichtete der tunesische Ministerialbeamte Muhammad Bek Bayram vor der Ägyptischen Geographischen Gesellschaft über seine Reise nach Kairouan und gab genauere Informationen über die Handschriftensammlung, die seiner Information nach in der von Al-Muʿizz b. Bādīs az-Zīrī errichteten maqsūra der Hauptmoschee damals aufbewahrt war. Erst 1956 ist dann das auf das Jahr 1293–1294 datierte Inventar vom tunesischen Forscher Brahim (Ibrahim) Chabbouh in der Zeitschrift Revue de l'Institute des Manucrits Arabes (Kairo) publiziert worden, dessen Inhalt dem heute tatsächlich vorliegenden Bestand allerdings nicht mehr entspricht. [64]

Der deutsche Orientalist Joseph Schacht, der 1953 und 1964 einige Handschriften aus dieser unkatalogisierten Sammlung vor Ort untersucht hatte, veröffentlichte in der islamwissenschaftlichen Zeitschrift Arabica im Jahre 1967 eine erste wissenschaftliche Bestandsaufnahme über die wichtigsten Dokumente dieser Bibliothek.[65]

Erst in der Mitte der 80-er Jahre hat man damit begonnen, den heute vorliegenden Handschriftenbestand – überwiegend auf Pergament geschrieben – nach Gattungen, Verfassern und Titeln zu sortieren. Aus den Mitteln des Auswärtigen Amtes sind Räumlichkeiten für die Aufbewahrung der Handschriften, ferner Foto- und Restaurierungslabors in der ehemaligen Sommerresidenz des Präsidenten Habib Bourguiba im zwölf km von Qairawān entfernten Raqqada geschaffen worden. Hier befindet sich auch das Centre d'Études de la Civilisation et des Arts Islamiques, dem ein kleines Museum mit Exponaten aus der Zeit der Aglabiden und Ziriden angeschlossen ist.

Die überwiegende Mehrheit der Handschriften ist dem islamischen Recht zuzuordnen und sind weltweit die ältesten Materialien zur Rechtsliteratur der Malikiten im 9. Jahrhundert. Einige Exemplare sind in der Schaffungsperiode der Malikiten zwischen der Entstehung des Muwattaʾ' von Mālik ibn Anas (bis 795) und der Mudawwana des Sahnūn ibn Saʿīd (bis 854) verfasst worden. Den gegenwärtigen Forschungsstand (1997) stellen die bio-bibliographischen Studien des Orientalisten M. Muranyi über die Qairawāner Gelehrsamkeit dar. [66]

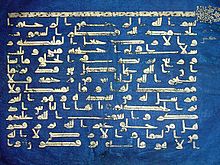

Ferner besitzt die Bibliothek eine der reichhaltigsten Sammlungen an alten Korancodices, darunter Fragmente aus dem „Blauen Koran“ in der archaischen Kufi-Schrift ohne diakritische Punkte aus dem späten 9. und 10. Jahrhundert. Schon im Inventar der Bibliothek aus dem Jahr 1293–94 werden mehrere Exemplare des Blauen Korans angeführt; einige Blätter befinden sich heute auch in Privatsammlungen. Der Ursprung dieser Codices liegt gegenwärtig zwar im dunkeln, dennoch geht man heute davon aus, dass die Herstellung der blauen Pergamentbögen und ihre Beschreibung in Gold in Qairawān zu lokalisieren ist. Ein hebräisches Dokument aus der Kairoer Geniza aus dem 10. Jahrhundert – aus der Entstehungszeit des blauen Korans – berichtet über den Export von Indigo aus Ägypten nach Tunesien. Dieses Material war der Grundstoff für die Färbung der tierischen Häute bei der Herstellung des Pergaments. Wer der Auftraggeber gewesen ist, auf dessen Anordnung diese Prachtexemplare entstanden sind, ist unbekannt.

Einige Koranblätter aus unterschiedlichen Epochen sind im genannten Museum ausgestellt.

Das hier abgebildete Blatt aus dem blauen Koran beginnt mit der Sure 35 (Fāṭir), Vers 1 und endet in Zeile 14 mit dem Anfang von Vers 4 fragmentarisch mit: wa-i(n) وا. Charakteristisch in diesem Codex ist die im Arabischen unübliche Worttrennung, hier am Ende der Zeile 3: ر - سلا, DMG ru-sulan und am Ende der Zeile 10: اذ - كروا, DMG ʾḏ-kurū. Es ist hervorzuheben, dass der Kopist in der Mitte der dritten Zeile ein Verb جعل, DMG ǧaʿala und nicht das im Druck verzeichnete Partizip desselben Verbs جاعل, DMG ǧāʿili geschrieben hat; dies ist ein im kufischen Duktus zwar kein seltenes Phänomen, in dem man die Vokallängen nicht kennzeichnet, jedoch erlaubt die Variante an dieser Stelle eine andere als die im Druck vorliegende Lesart des Verses.

Rilke in Qairawān

Am 21. Dezember 1910 schrieb Rilke folgende Zeilen aus Kairouan an seine Schwester Clara:

„Ich bin für einen Tag herübergefahren in die ‚heilige Stadt‘ Kairouan, nächst Mekka der große Pilgerort des Islam, den Sidi Okba, ein Gefährte des Propheten, aufgerichtet hat in den großen Ebenen und der sich aus seinen Zerstörungen immer wieder erhoben hat um die ungeheuere Moschee herum, in der Hunderte von Säulen aus Karthago und allen römischen Küstenkolonien zusammengekommen sind, um die dunklen zedernen Decken zu tragen und die weißen Kuppeln zu unterstützen, die heute so blendend vor den grauen,nur da und dort aufreißenden Himmeln stehn, aus denen der Regen fällt, nach dem man seit drei Tagen geschrieen hat. Wie eine Vision liegt die flache weiße Stadt da in ihren rundzinnigen Wällen, mit nichts als Ebene und Gräbern um sich, wie belagert von ihren Toten, die überall vor den Mauern liegen und sich nicht rühren und immer mehr werden.Wunderbar empfindet man hier die Einfachheit und Lebendigkeit dieser Religion, der Prophet ist wie gestern, und die Stadt ist sein wie ein Reich … [67]“

Söhne und Töchter der Stadt

- Sahnun ibn Sa'id (776–854), islamischer Rechtsgelehrter

- Marcel Cravenne (1908–2002), französischer Filmregisseur

- Georges Cravenne (1914–2009), französischer Journalist und Filmschaffender

Einzelnachweise

- ↑ The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Brill, Leiden. Bd. 5, S. 23 (Khiṭṭa)

- ↑ The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Brill, Leiden. Bd. 4, S. 824; Zusammenfassung der Bautätigkeiten bei: H. Saladin (1908), S. 110-118; Paul Sebag (1965), S. 22ff. Eine Variante dieser legendenhaften Erzählungen ist bei Paul Sebag (1965), S. 19 nachzulesen.

- ↑ Die Datierung seiner Aktivitäten in Nordafrika ist unsicher. Er soll bereits gegen 699-700 im Kampf gegen Byzanz gefallen sein: The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Brill, Leiden. Bd. 3, S. 271.

- ↑ Christian Ewert und Jens-Peter Wisshak (1981), S. 31, Anm. 151 mit Hinweis auf die Überlegungen von Saladin und Marçais

- ↑ Fuat Sezgin:Geschichte des arabischen Schrifttums. Brill, Leiden 1967. Bd. 1, S. 360

- ↑ Riyāḍ an-nufūs fī ṭabaqāt ʿulamāʾ al-Qairawān wa-Ifrīqīya. (Hrsg. Baschīr Bakkūsch. Beirut 1983. Bd. 1, S. 56. - Über das Werk siehe Fuat Sezgin (1967), S. 360

- ↑ Christian Ewert und Jens-Peter Wisshak (1981), passim und die Abbildungen 19-23

- ↑ Christian Ewert und Jens-Peter Wisshak (1981), S. 31

- ↑ Paul Sebag (1965), S. 39-40

- ↑ Carl Brockelmann: Geschichte der arabischen Litteratur. Zweite den Supplementbänden angepasste Auflage. Bd. 2, S. 310-311. Brill, Leiden 1949

- ↑ Paul Sebag (1965), S. 40; H. Saladin (1908), S. 124 nennt Ziyādat Allāh als Erneuerer des Mihrab

- ↑ B. Roy, P. Poinssot (1950), Bd. 1, S. 15. Nr. 3

- ↑ Paul Sebag (1965), S. 19 und 43-44

- ↑ Christian Ewert und Jens-Peter Wisshak (1981), S. 35

- ↑ B. Roy, P. Poinssot (1950), Bd. 1, S. 18-21. Nr. 6

- ↑ Paul Sebag (1965), S. 50 und 105

- ↑ B. Roy, P. Poinssot (1950), Bd. 1, S. 23. Nr. 8; H. Saladin (1908), S. 130

- ↑ Paul Sebag (1965), S. 39 und 101; H.Saladin (1908), S. 119-120

- ↑ The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Brill. Leiden. Bd. 1, S. 155

- ↑ Paul Sebag (1965), S. 25 verbindet den Bericht mit dem Namen von Bišr ibn Ṣafwān, der im Auftrag des Kalifen Hischam das Gelände von der Lokalbevölkerung aufgekauft haben soll. al-Bakrī nennt den Namen allerdings nicht.

- ↑ The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Brill. Leiden. Bd. 7, S. 358. Nr. IV

- ↑ Paul Sebag (1965), S. 30

- ↑ Roy und Poinssot (1959), S. 52-60. Nr. 16-22; P. Sebag, S. 53-56

- ↑ P. Sebag, S. 56

- ↑ Roy und Poinssot (1959), S. 57-59. Nr. 21. Die Angabe der Koranstelle auf S. 58, Fußnote 5 (XII, 76) ist zu korrigieren

- ↑ P. Sebag, S. 59

- ↑ Angaben nach: Paul Sebag (1965), S. 90

- ↑ Christian Ewert und Jens-Peter Wisshak (1981), S. 18-20; S. 31

- ↑ Paul Sebag (1965), S. 90

- ↑ Paul Sebag (1965), S. 90 und S. 117, Abbildung 10. Siehe auch: Bildergalerie: Kairouan um 1900; Foto Nr. 6

- ↑ Christian Ewert und Jens-Peter Wisshak (1981), S. 49 und die farbigen Abbildungen 20 und 22

- ↑ Christian Ewert und Jens-Peter Wisshak (1981), S. 50

- ↑ Guy de Maupassant: Unterwegs nach Kairouan Nordafrikanische Impressionen. Aus dem Reisebuch La vie errante ausgewählt und übertragen von Erik Maschat. E. Piper & Co Verlag, München 1957. S. 56

- ↑ Zu weiteren Namensgebungen und ihren Varianten siehe Gisela Kircher (1970), S. 144-145, Anm. 38

- ↑ H.Saladin (1908), S. 132

- ↑ Gisela Kircher (1970), S. 156–159

- ↑ Gisela Kircher (1970), S. 157

- ↑ Christian Ewert: Spanisch-islamische Systeme sich kreuzender Bögen. Bd. 1. Córdoba. Madrid 1968. S. 15-17

- ↑ Gisela Kircher (1970), S. 159. Anm. 128

- ↑ Gisela Kircher(1970), S. 166 mit weiteren Quellen nach al-Buchari u. a.

- ↑ Die Übersetzung der Inschriften: Gisela Kircher,op. cit; siehe auch: B. Roy, P. Poinssot (1950), Bd. 1, S. 61-64

- ↑ Gisela Kircher (1970), S. 153-154

- ↑ Gisela Kircher (1970), S. 148; Ibrāhīm Šabbūḥ: Masǧid Ibn Ḫairūn. In: al-Qairawān.Centre des Etudes Islamique. Qairawān. Tunis 1990. S. 56-62; bes. 59-60

- ↑ Gisela Kircher (1970), S. 164-165 und ebd. Anm. 175

- ↑ Gisela Kircher (1970), S. 144 und ebd. Anm. 31; Ibrāhīm Šabbūḥ (Brahim Chabouh): Masǧid Ibn Ḫairūn. In: al-Qairawān. Centre d'Etudes Islamiques Kairouan. Tunis 1990. S. 56-57

- ↑ Heinz Halm: Nachrichten zu Bauten der Aġlabiden und Fatimiden in Libyen und Tunesien. In: Die Welt des Orients (WdI), 23 (1992), S. 145

- ↑ M. Muranyi (1997), S. 154-155

- ↑ Gisela Kircher (1970), S. 165.

- ↑ B. Roy, P. Poinssot (1950), Bd. 1, S. 184-185. Nr. 93

- ↑ Chālid Maudūd: al-maʿālim al-islāmiyya bi-ʿāṣimat al-aġāliba. (Die islamischen Denkmäler in der Hauptstadt der Aghlabiden). In: al-Qairawān.Centre des Etudes Islamiques. Qairawān. Tunis 1990. S. 30

- ↑ M. Muranyi (1973) S.155-156.

- ↑ Chālid Maudūd: al-maʿālim al-islāmiyya bi-ʿāṣimat al-aġāliba. (Die islamischen Denkmäler in der Hauptstadt der Aghlabiden). In: al-Qairawān.Centre des Etudes Islamiques. Qairawān. Tunis 1990. S. 30

- ↑ Chālid Maudūd: al-maʿālim al-islāmiyya bi-ʿāṣimat al-aġāliba. (Die islamischen Denkmäler in der Hauptstadt der Aghlabiden). In: al-Qairawān.Centre des Etudes Islamiques. Qairawān. Tunis 1990. S. 32-33

- ↑ H.Saladin (1908), S. 131

- ↑ Carl Brockelmann: Geschichte der arabischen Litteratur. Supplementband 2, S. 337. Brill, Leiden 1938

- ↑ Miklos Muranyi (1973), S. 160

- ↑ Chālid Maudūd (1990), S. 33

- ↑ Miklos Muranyi: Die Prophetengenossen in der frühislamischen Geschichte. Bonn 1973. S. 157

- ↑ Chālid Maudūd (1990), S. 33; Miklos Muranyi (1973), S. 157

- ↑ Riyāḍ an-nufūs fī ṭabaqāt ʿulamāʾ al-Qairawān wa-Ifrīqīya. (Hrsg. Baschīr Bakkūsch. Beirut 1983. Bd. 1, S. 100

- ↑ Chālid Maudūd (1990), S. 32

- ↑ The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Brill, Leiden. Bd. 3, S. 231

- ↑ Chālid Maudūd (1990), S. 31-32

- ↑ E.Voguel, S. 533-534

- ↑ Arabica 14 (1967), S. 226ff.

- ↑ M. Muranyi: Beiträge...passim

- ↑ Rainer Maria Rilke:Briefe. Herausgegeben vom Rilke-Archiv in Weimar in Verbindung mit Ruth Sieber-Rilke besorgt durch Karl Altheim. Insel Verlag. Bd. I. S. 273

Literatur

- Jonathan Bloom: The Blue Koran. An Early Fatimid Kufic Manuscript from the Maghrib. In: Les Manuscrits de Moyen-Orient. Institut Français d'Ètudes Anatoliennes d'Istanbul, Istanbul 1989.

- K.A.C. Creswell: Early Muslim Architecture. Band II. Oxford 1940.

- François Déroche: The Abbasid Tradition; Qur'ans of the 8th to the 10th centuries AD. In: The Nassir D. Khalil Collection of Islamic Art. Band 1. New York 1992.

- Christian Ewert, Jens-Peter Wisshak: Forschungen zur almohadischen Moschee. Lief. 1, Vorstufen : hierarchische Gliederungen westislamischer Betsäle des 8. bis 11. Jahrhunderts: die Hauptmoscheen von Qairawan und Córdoba und ihr Bannkreis. 2. 1. 1 Die aġlabidischen Hauptmoscheen von Qairawān und Tunis. Madrider Beiträge, Bd. 9. Mainz 1981. S. 31ff.).

- Noureddine Harrazi: Chapiteaux de la grande Mosquée de Kairouan. Institute National d'Archéologie et d'Art, Tunis 1982 (Bibliothèque Archéologique, Vol. IV).

- Nejmeddine Hentati (Hrsg.): Etudes d'histoire kairouanaise. Publications du Centre d'Etudes Islamiques de Kairouan. 2008

- Gisela Kircher: Die Moschee des Muhammad b. Hairun ("Drei-Tore-Moschee") in Qairawân/ Tunesien. In: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Abteilung Kairo. Band 26, 1970, S. 141–167.

- Miklos Muranyi: Die Prophetengenossen in der frühislamischen Geschichte. Bonn 1973

- Miklos Muranyi: Beiträge zur Geschichte der Ḥadīṯ- und Rechtsgelehrsamkeit der Mālikiyya in Nordafrika bis zum 5. Jh. d.H. Bio-bibliographische Notizen aus der Moscheebibliothek von Qairawān. Harrassowitz, Wiesbaden 1997. ISBN 3-447-03925-6

- Georges Marçais: Tunis et Kairouan. Paris 1937.

- Guy de Maupassant: Unterwegs nach Kairouan. Nordafrikanische Impressionen. R. Piper & Co, München 1957.

- B. Roy, P. Poinssot: Inscriptions arabes de Kairouan. Paris 1950.

- H. Saladin: Tunis et Kairouan. Paris 1908.

- Joseph Schacht: On some manuscripts in the libraries of Kairouan and Tunis. In: Arabica. Band 14, 1967, S. 226–258.

- Paul Sebag: The Great Mosque of Kairouan. London / New York 1965

- E. Voguel: L'Inventaire des Manuscrits de la Bibliotheque de la Grande Mosque de Kairouan (693/1293-4). In: Arabica. Band 50, 2003, S. 532–544.

Bildergalerie

-

Hauptmoschee von Nordwest mit modernem Geschäftsviertel

-

Minarett der Hauptmoschee von Nordwest

-

Grab des Gelehrten as-Suyyuri (11. Jh.) an der südöstlichen Stadtmauer

-

Außenansicht der Hauptmoschee mit Qibla-Wand und Kuppel

-

Der Säulengang vor dem Gebetssaal

-

Der Säulengang nach Westen mit Haupteingang

-

Römisches Säulenpaar aus drei Teilen im östlichen Säulengang

-

Der Säulengang (Ausschnitt) im Gebetsaal

-

Stadtmauer mit Altstadtgasse und Minarett

-

Altstadtgasse und Heiligengrab mit Kuppel

-

Die „Drei-Tore-Moschee“ (10. Jh.) mit Minarett

-

Wollhändler an der „Drei-Tore-Moschee“

-

Suq der Teppichhändler

-

Altstadt; Sackgassensysteme

-

Altstadt; Hauseingang

-

Altstadt; Hauseingang mit Fahrrad

-

Teppichhändler

-

„Brik“-Verkäufer im Suq

-

Bäcker im Suq

-

Bab Tunis; Stadttor Richtung Nord

- Kairouan um 1900: historische Postkarten

-

1) Kairouan vom Weg nach Sousse; rechts: das Grab des Gelehrten as-Suyyuri. Siehe auch Nr. 9

-

2) Haupteingang zum Betsaal der Hauptmoschee

-

3) Die Gasse vor der Hauptmoschee

-

4) Die Hauptmoschee mit Minarett und Bab Lalla Rihana

-

5) Nordseite des Minaretts der Großmoschee

-

6) Wasserträger an der Zisterne in der Hauptmoschee

-

8) Die „Barbiermoschee“: Grab des Prophetengefährten

-

9) Das Grab des Gelehrten as-Suyyuri (11. Jh.) an der südlichen Stadtmauer

-

10) Die „Drei-Tore-Moschee“ mit Fassade und Minarett

-

11) Die „Drei-Tore Moschee“ mit der Gasse der Wollhändler

-

12) Nordmauer des Bab Tunis

-

13 Nordwestmauer des Bab al-futuh

-

14) Die Hauptstraße der Altstadt (Stereoskopie)

-

15) „Brik“-Verkäufer in der Altstadt

-

16) Brotverkäufer in der Altstadt

-

17) Eingang zum Suq

-

18) Markttreiben in der Altstadt