„Tempelberg“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

K Änderungen von 92.76.126.254 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Hardenacke wiederhergestellt |

||

| Zeile 19: | Zeile 19: | ||

== Geschichte == |

== Geschichte == |

||

Juden, Christen und |

Juden, Christen und Moslems verbinden den Tempelberg mit vielen bedeutenden Ereignissen in ihren religiösen [[Schriftliche Überlieferung|Überlieferungen]]. |

||

=== Schöpfungsgeschichte am Tempelberg === |

=== Schöpfungsgeschichte am Tempelberg === |

||

Version vom 27. September 2010, 18:01 Uhr

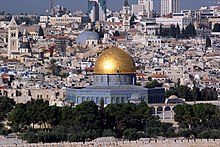

Der Tempelberg (hebr. הר הבית Har haBait, arabisch الحرم الشريف al-haram asch-scharif, DMG al-ḥaram aš-šarīf ‚das edle Heiligtum‘) ist ein Hügel im Südostteil der Jerusalemer Altstadt, oberhalb des Kidrontales. An seinem Gipfel befindet sich ein künstliches Plateau. Ursprünglich standen hier der Salomonische Tempel und der nachfolgende Herodianische Tempel. Heute befinden sich dort der Felsendom und die al-Aqsa-Moschee. Der Tempelberg ist einer der umstrittensten heiligen Orte der Welt.

Historische und religiöse Bedeutung

Vor 3000 Jahren errichteten der Bibel zufolge die Israeliten unter Salomo den ersten Tempel – Baubeginn 957 v. Chr. – an dieser Stelle. An diesem Ort im Tempel befand sich das Hauptheiligtum des Judentums, das als Mishkan (hebräisch משכן „Gottes Heimstätte auf Erden“), als „Tabernakel“ oder im Deutsch der Lutherbibel auch als „Stiftshütte“ bekannt ist. Im besonders heiligen, abgegrenzten Bereich dieses Allerheiligsten im Tempel wurde die Bundeslade aufbewahrt. Das Allerheiligste durfte nur einmal jährlich durch den Hohepriester betreten werden und insbesondere durfte der Name Gottes nur hier einmal jährlich ausgesprochen werden. Es war ein Symbol für das eigentliche Heiligtum, im Himmel, Gott. Der Tempel war das Zentrum des israelitischen Gottesdienstes. Als Nebukadnezar II. Jerusalem eroberte, ließ er den Tempel 586 v. Chr. zerstören. Nach ihrer Rückkehr aus dem Babylonischen Exil errichteten die Juden an derselben Stelle den zweiten Tempel (Fertigstellung 516 v. Chr.). Von Herodes dem Großen monumental ausgebaut, wurde der Tempel im jüdisch-römischen Krieg im Jahre 70 n. Chr. durch die Römer zerstört. Die Zerstörungen beider Tempel im Abstand von 655 Jahren, die nach der jüdischen Überlieferung beide am 9. Aw stattfanden, bilden zentrale Punkte in der jüdischen Geschichte. Der erhoffte Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem und das ersehnte Anbrechen der Messianischen Zeiten ist zentrales Anliegen zahlreicher jüdischer Gebete, so des Achtzehnbittengebetes. Die Westmauer oder Klagemauer ist ein Überrest der Mauern, die das ursprüngliche, künstlich erweiterte Tempelplateau stützen. Viele Juden gestalten dort Gebete und viele Menschen hinterlassen Gebetszettel in den Mauerspalten.

Nach der Zerstörung des zweiten Tempels und der Vertreibung der jüdischen Bevölkerung aus Jerusalem entstand auf dem Tempelberg zunächst ein römischer Jupiter-Tempel, später eine christliche Kirche.

Im Islam gilt der Tempelberg als die drittheiligste Stätte nach Mekka und Medina. Von hier soll der Prophet Mohammed seine Nachtreise (Sure 17, Vers 1) zu der „entferntesten Moschee“ unternommen haben.

Die Bezeichnung al-haram asch-scharif ist jedoch sekundär und weder bei den Lokalhistorikern von Jerusalem noch in den christlichen Quellen nachweisbar; sie ist erst aus der post-mamelukischen Periode schriftlich überliefert. Korrelation von noch vorhandenen geodätischen Referenzpunkten wie den Resten der Umfassungsmauern mit modernen Tempelrekonstruktionen sowie die Vermessung des mit dem Felsendom überbauten Felsens durch den Briten Montagu Brownlow Parker im Jahre 1911 legen nahe, dass dieser Felsen identisch ist mit dem Standort der Bundeslade im Allerheiligsten des Tempels.

Der Tempelberg ist der Ort des ehemaligen Allerheiligsten des Judentums. Es war ein Symbol für das eigentliche Heiligtum, für Gott. Heute sind als symbolische Entsprechung die Bereiche in Synagogen, in denen die Gebete von den Gemeinden gestaltet werden, die Hauptheiligtümer im Judentum.

Geschichte

Juden, Christen und Moslems verbinden den Tempelberg mit vielen bedeutenden Ereignissen in ihren religiösen Überlieferungen.

Schöpfungsgeschichte am Tempelberg

Nach späterer talmudischer Legende hat Gott an dieser Stelle die Erde entnommen, aus der er Adam formte. Hier hätten Adam, später Kain, Abel, Melchisedech und Noach ihre Opfer dargebracht. Einige Christen haben diesen Ort der religiösen Opfer später nach Golgatha verlegt, dem Ort der Kreuzigung von Jesus von Nazareth.

Moriah

Moriah heißt das Land, in dem der von Gott erwählte Berg steht, auf dem Abraham auf Gottes Geheiß seinen Sohn Isaak als Brandopfer darbringen sollte (Gen 22,2 EU) . Nur noch im späten Chroniktext (2 Chr 3,1 EU) taucht der Name Moriah auf. Dort bezeichnet er den Berg, auf dem König Salomo den Tempel Gottes zu bauen begonnen habe. In der jüdischen, christlichen und muslimischen Tradition wird angenommen, diese beiden Berge seien identisch.

Erster Tempel

In der Bibel ist Aron (oder Arauna) der Jebusiter erster Besitzer des Tempelberges (2 Sam 24,18-25 EU) oberhalb Jerusalems. Er hatte dort einen Dreschplatz, den König David ihm für 50 Lot Silber abkaufte, um einen Altar zu errichten. Weil David seine Hände in vielen Kriegen mit Blut besudelt hatte, war ihm ein Tempelbau verwehrt, so dass sein friedlicherer Sohn Salomo diese Aufgabe ca. 950 v. Chr. erfüllte. Dieser Tempel wurde 586 v. Chr. durch Nebukadnezar II. und die Babylonier zerstört. Ab 521 v. Chr. – nach Ende der babylonischen Gefangenschaft – wurde ein provisorischer Tempel mit persischer Hilfe errichtet und 516 v. Chr. fertiggestellt.

Marienkirche/Felsendom/Al-Aqsa-Moschee

Der oströmische Kaiser Justinian ließ hier um 530 eine Marienkirche bauen, die 614 durch Chosrau II., Herrscher des persischen Sassanidenreiches, zerstört und als Ruine belassen wurde.[1] Herakleios gestaltete bei seinem triumphalen Einzug in Jerusalem im Jahre 630 das (später zugemauerte) Goldene Tor in der Ostmauer als Triumphtor.

Nach der islamischen Eroberung Palästinas wurden an dieser Stelle der Felsendom (691) und wahrscheinlich einige Jahre später die Al-Aqsa-Moschee errichtet. Von der christlichen Belagerung von Jerusalem (1099) bis zur ihrer Niederlage in der Schlacht bei Hattin im Jahre 1187 war der Tempelberg im Besitz der Kreuzfahrer; in der Al-Aqsa-Moschee befand sich der Hauptsitz des Templerordens. Die gegenwärtige Gestalt rührt aus den Umbauten Saladins und seiner Nachfolger nach der Rückeroberung 1187 her.

Heutiger Tempelberg

Im Palästinakrieg (1948) wurde die Bebauung des Tempelberges von Granaten teilweise zerstört und in den folgenden Jahren durch technische und finanzielle Hilfe aus Jordanien, Saudi-Arabien und Ägypten wiederaufgebaut.

Im Sechstagekrieg (1967) gelangten israelische Soldaten an die Klagemauer, die seit dieser Zeit wieder zugänglich ist. Der Tempelberg wird durch den Waqf verwaltet, dem nahezu vollständige Autonomie bewilligt wurde.

Zutritt

Der Zugang zum Tempelberg ist über 11 offene Tore an der Nord- und Westseite der Anlage möglich. (Es gibt noch 5 geschlossene bzw. zugemauerte Tore.) Alle Tore werden von israelischen Polizisten und Angestellten des Waqf überwacht, da der Zutritt dort nur für Muslime erlaubt ist. Sollten Zweifel bestehen, müssen ausländische Muslime ihre Zugehörigkeit zum Islam mit Papieren oder „Fachwissen“ belegen. Andersgläubigen ist der Zutritt nur über das Marokkanertor bei der Klagemauer erlaubt. Das Betreten ist dort nur nach scharfen Sicherheitskontrollen außerhalb der Gebetszeiten und nur von Samstag bis Donnerstag möglich. Bis zur Zweiten Intifada durften Touristen gegen Gebühr die Al-Aqsa, den Felsendom und das Islamische Museum besuchen. Danach war das Gelände für Nicht-Muslime aus Sicherheitsgründen gesperrt. Seit dem Ende der Intifada ist der Besuch des Berges wieder erlaubt, nicht jedoch der Eintritt in die Gebäude. Verboten ist das Mitbringen von Büchern und Kultgegenständen und das Abhalten von Gebeten anderer Religionen. Um provokante Aktionen jüdischer Gruppen zu verhindern, werden Juden nur in kleinen Gruppen und oft mit Aufsicht eingelassen.

Da sich Proteste gegen aktuelle politische und militärische Aktionen Israels im Anschluss an das Mittagsgebet zu entladen pflegen, verhängt die israelische Polizei nach solchen Anlässen aus Sicherheitsgründen Zugangsbeschränkungen. Dies geschieht durch das Festsetzen eines Mindestalters für Männer oder die Beschränkung auf Bewohner von Jerusalem.

Kontroversen

Einige Israelis lehnen die in ihren Augen arabische „Besetzung“ des Tempelberges ab. Eine kleine fundamentalistische Gruppe mit dem Namen „Gläubige Bewegung Tempelberg und Eretz Israel“ will auf dem Tempelberg den dritten jüdischen Tempel errichten.[2] Diese Gruppe wird nur von einer Minderheit der israelischen Öffentlichkeit unterstützt. Mehrmals (zum Beispiel 20. Oktober 1997, 7. Oktober 1998, 29. Juli 2001) kündigte die Gruppe an, einen Grundstein dafür zu legen. Dies führte zu internationalen Protesten und es blieb bei symbolischen Akten außerhalb aber in der Nähe des Tempelberges.

In den letzten Jahren hat der muslimische Waqf begonnen, illegal eine große unterirdische Moschee in den sogenannten Ställen Salomos zu bauen. Dabei wird mit großem Baugerät gearbeitet. Von jüdischer Seite wird dem Waqf vorgeworfen, dadurch bedeutende archäologische Zeugnisse der jüdischen Vergangenheit des Heiligen Ortes zu zerstören und damit den wahrscheinlichen archäologischen Beweis gegen eine urmuslimische Geschichte des Tempelberges, die von radikalen muslimischen Lehrern und Schulen vertreten wird, zu vernichten. Überprüfungen dieses Bereichs durch jüdische Archäologen wurden vom Waqf verboten.

Viele Archäologen fürchten auch, dass diese Arbeiten zur Destabilisierung des Tempelbergs und der Klagemauer führen. Im Herbst 2002 wurde eine Beule von ungefähr 70 cm im südlichen Mauerteil des Komplexes festgestellt. Man fürchtete Schäden oder einen Einsturz des Mauerteils. Da der Waqf keine eingehende israelische Kontrolle erlaubte, kam es zu einer Vereinbarung mit Israel, dass eine Gruppe jordanischer Ingenieure die Mauer im Oktober untersuchen konnte. Nach ihrem Gutachten erfolgten Mitte 2003 die entsprechenden Reparaturen.

2007 hat das oberste israelische Gericht muslimische Begräbnisse am Fuß des Tempelbergs verboten. Die Polizei wurde angewiesen, in Beton gegossene, aber noch nicht belegte Gräber zu Füßen der 3.000 Jahre alten Umfassungsmauer zu zerstören. Der Archäologe Gabriel Barkai argumentierte, dass eine der historisch bedeutsamsten Stellen in Jerusalem von Muslimen illegal und gezielt verbaut und unzugänglich gemacht werde. An dieser Stelle habe sich noch nie ein muslimischer Friedhof befunden.[3]

Panorama

Literatur

- Deutsch

- Heribert Busse, Georg Kretschmar: Jerusalemer Heiligtumstraditionen. Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1987

- Werner Caskel: Der Felsendom und die Wallfahrt nach Jerusalem. Westdeutscher Verlag, Köln 1963

- Englisch

- Louis Finkelstein, David William; John Sturdy: The Cambridge History of Judaism, Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-24377-7

- Rivka Gonen: Contested Holiness, KTAV Publishing House, 2003. ISBN 0-88125-799-0

- John Lundquist: The Temple of Jerusalem, Greenwood Publishing Group, 2007. ISBN 0-275-98339-0

- Avraham Negev, Shimon Gibson: Archaeological Encyclopedia of the Holy Land, Continuum International Publishing Group, 2005. ISBN 0-8264-8571-5

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Katholische Enzyklopädie

- ↑ http://www.templemountfaithful.org

- ↑ Radio Vatikan: Israel verbietet Moslemgräber auf Tempelberg 29. Mai 2007

Koordinaten: 31° 46′ 35″ N, 35° 14′ 12″ O